视频丨冉宏林:三星堆考古是一部未完待续的连续剧

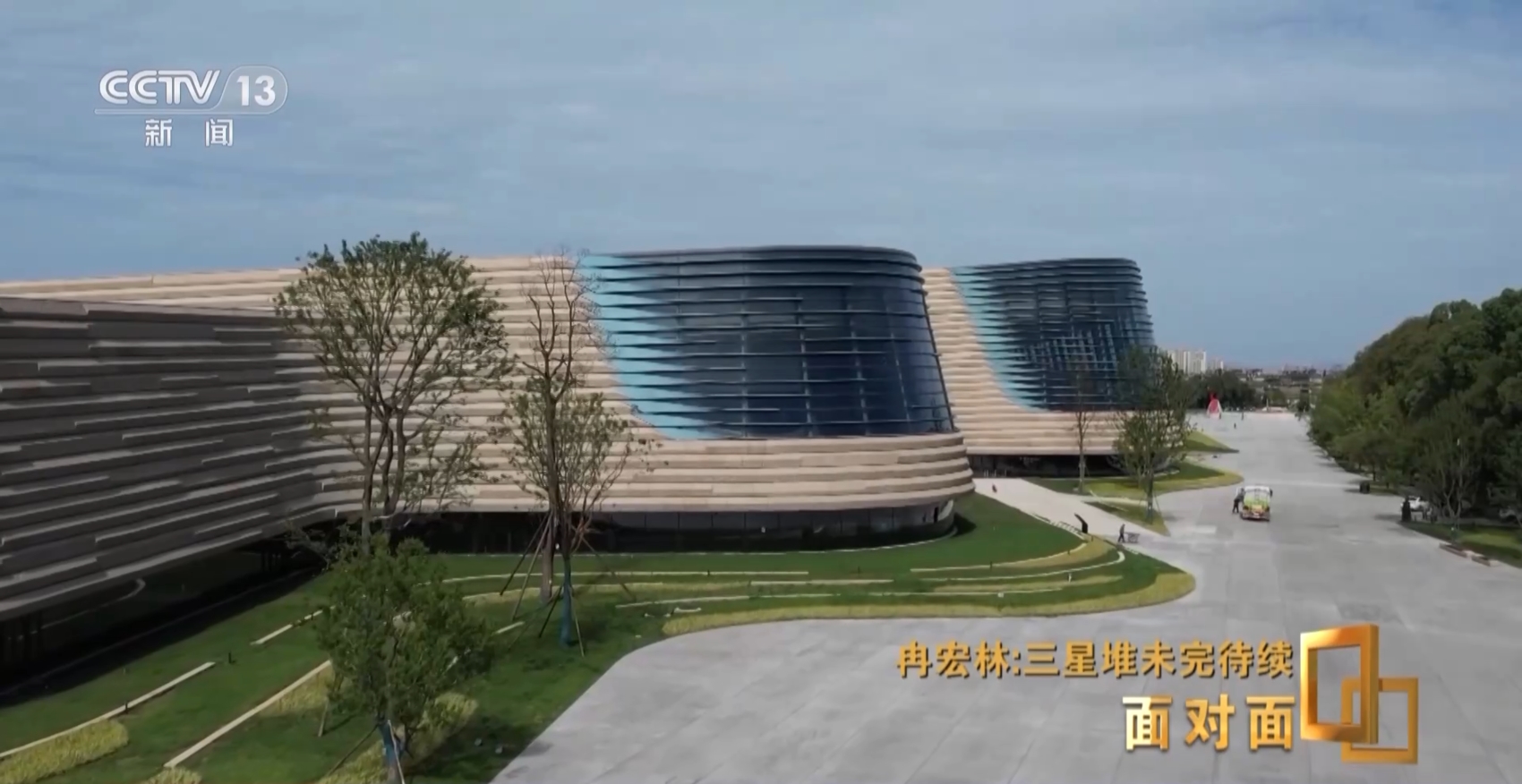

四川省广汉市三星堆镇,仍处于试运行阶段的三星堆博物馆新馆再次验证了人们对三星堆考古和古蜀文明的热情。新馆 “世纪逐梦”展区内,裸眼3D技术还原的考古“方舱”,再现了2020年三星堆遗址再醒惊天下的时刻。

冉宏林,四川省文物考古研究院三星堆考古研究所的所长,考古学博士。持续刷屏的考古现场、护送青铜大面具亮相春晚、应各方邀请做线上讲座,各种效应的叠加,让他成了一个能在展区被游客认出来的考古人。

和人头攒动、备受关注的新馆相比,相隔只有十几分钟路程的三星堆考古研究所显得安静且低调,在办公室和铺满地面的陶片相处,是冉宏林的工作常态。

记者:这是哪个年代的,你用裸眼就能看出来,还是要借助一些相应的工具?

冉宏林:作为考古工作必备的一个技能,我们俗称叫摸陶片。这个是西周中期的样子。

记者:有什么标志能看出来它是那个年代的?

冉宏林:因为每一件器物之所以做成这样,都是有特定发展的序列,有点相当于生物进化论里面。比如说敛口瓮,这一类器物从最开始到最后可能延续了几百年,比较早的时候没有这么耸,要把握逻辑的演变序列,拿到其中一片之后就往上面靠,是属于这个阶段里边哪一件哪一个时代的特征。

摸陶片之所以能成为考古工作的必备技能,是因为前人通过大量考古发掘积累、总结出了一张陶器在时间和空间上的分布图,有了这张图,后来的人才可以在找到陶片后,按图索骥,读取陶片的年代、区域等信息。

如果说青铜器激发的是人们对先民精神世界和祭祀场景的想象,那么陶器则可以建构先民的生活场景。陶器源于泥土,而考古之旅则是从剥开泥土开始。在冉宏林保存的大学实习照片中,有一张照片的名字叫《灰色的人挖灰色的土》。

冉宏林:2008年我们在周公庙实习的时候,那是我人生第一个考古实习,如果说之前对于考古的认识还是一种我和它之间的这种关系,从这次实习开始,变成我和我,或者融为一体的感觉。用自己的双手去探索埋藏在地下的这些历史,说实话在书本里边是体会不到的。

剥开层层泥土,找寻不同地层中的文化遗存,发掘、整理、研究,锲而不舍地拼凑历史的碎片,漫长的积累之后,历史的轮廓才能逐渐显现,考古考验的是考古人的耐心和细心。

记者:出现这些大面具,这些奇奇怪怪的大家伙之前,你可能要长期面对的就是出土的都是一些可能灰头土脸的一些小东西。

冉宏林:作为考古工作者来说,这个才是我们绝大多数时候面对的一个情况。因为说实话,像三星堆祭祀区这样重要的发现,可能有的考古学家考古工作者一辈子也难得碰到一次,大量看到的,大量面对的就是普通的这些陶器,还有普通的灰坑这些。

2013年,从北大考古系研究生毕业的冉宏林成为三星堆考古工作站的一员,也是从2013年开始,三星堆两次入选中华文明探源工程。这期间,通过开展区域聚落形态的考古调查,三星堆遗址的面貌逐渐清晰。在成都平原北部、鸭子河南岸,三星堆遗址分布面积约12平方千米,核心区域是3.6平方千米的三星堆古城,古城由大型多重城圈、超大型建筑、高等级祭祀坑、玉石器作坊、早期墓地等重要文化遗存构成,是四川盆地目前发现的夏商时期规模最大、等级最高的都邑性遗址,三星堆遗址的时间跨度大约2000年。

从普通人眼里无差别的田野和泥土中剥离出城墙、找到大型建筑的同时,考古还需要时时回溯,在新旧资料之间建立联系。

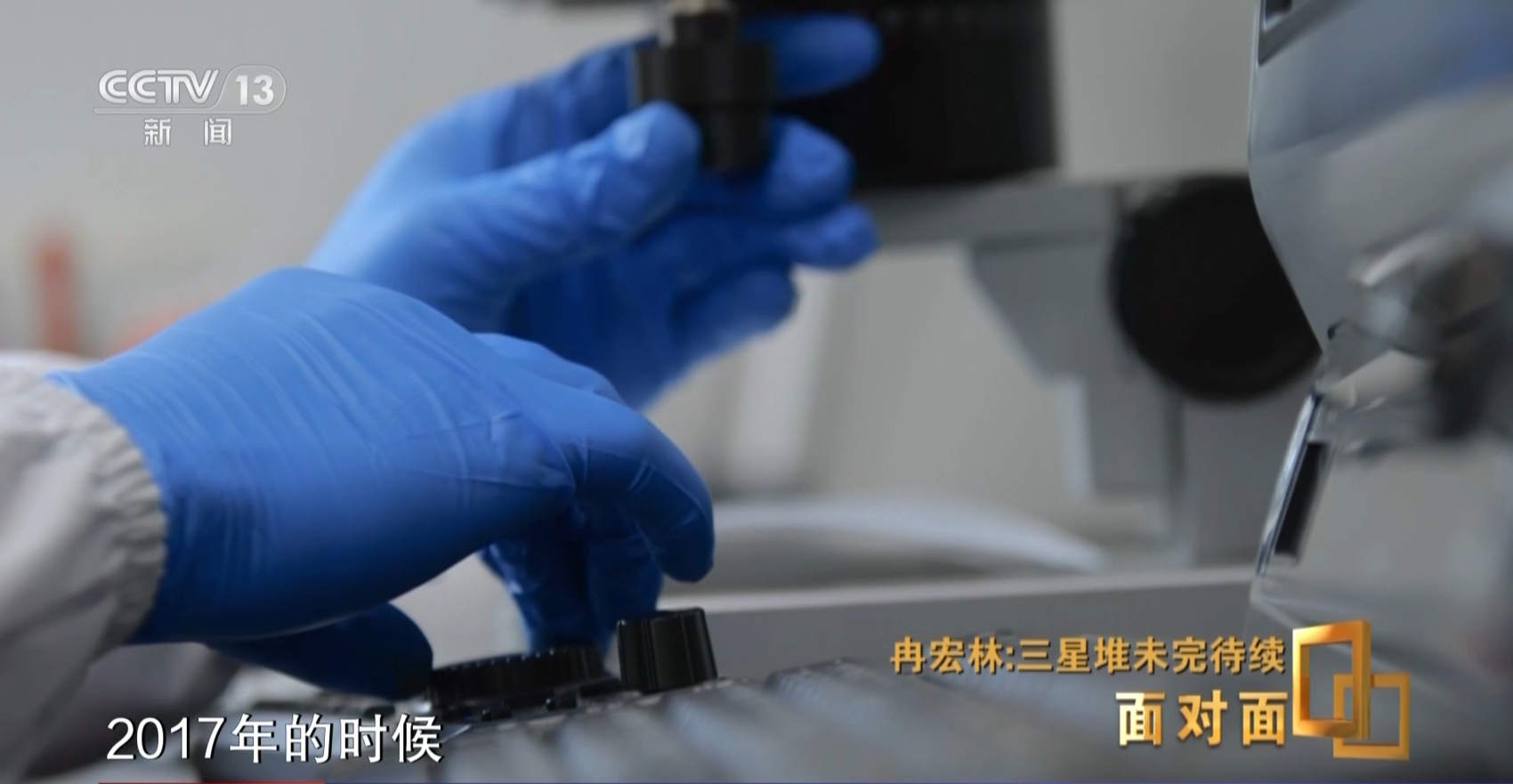

冉宏林:2017年的时候,我就已经在研究1986年发掘的一号坑和二号坑出土的文物有没有一个比较明确的规律或者现象,在不断研究当中真的还找到了一些比较有意思的规律和现象,发现这两个坑里边很多相似的文物它是以3的倍数出现的。说明当时使用这批器物的人有着一种特殊的规划,或者一种特殊的想法或者理念吧,这个现象一旦确定之后,这对我们后来开展这些工作和研究非常有帮助。

冉宏林:同时第二个现象就是这两个坑里边出土文物有很多是残缺的,这些残缺的部分在这两个坑里边都没有发现,结合我们之前研究的,应该还有其他的坑,埋在其他坑里边,也就是说除了这两个坑之外,还有至少第三个坑存在。

记者:既然你们有这么大的猜测,为什么不马上动手就挖呢?

冉宏林:我们考古工作一个主要原则,就是保护为主,在条件、时机不成熟的时候,我们尽量少去开展相应的考古发掘工作。

2019年,国家文物局和四川省委宣传部相继将三星堆遗址的考古工作纳入到 “考古中国”和“古蜀文明保护传承工程”的重大项目中,四川省文物考古研究院因此重启三星堆祭祀区考古,在多个地点开始探查。这一年的12月2日,在距离1986年发掘的1号坑和2号坑很近的地方,一件铜尊被找到,沉睡3千年的6个祭祀坑就此现出踪迹。2020年9月6日,时隔34年,三星堆遗址发掘再次启动。

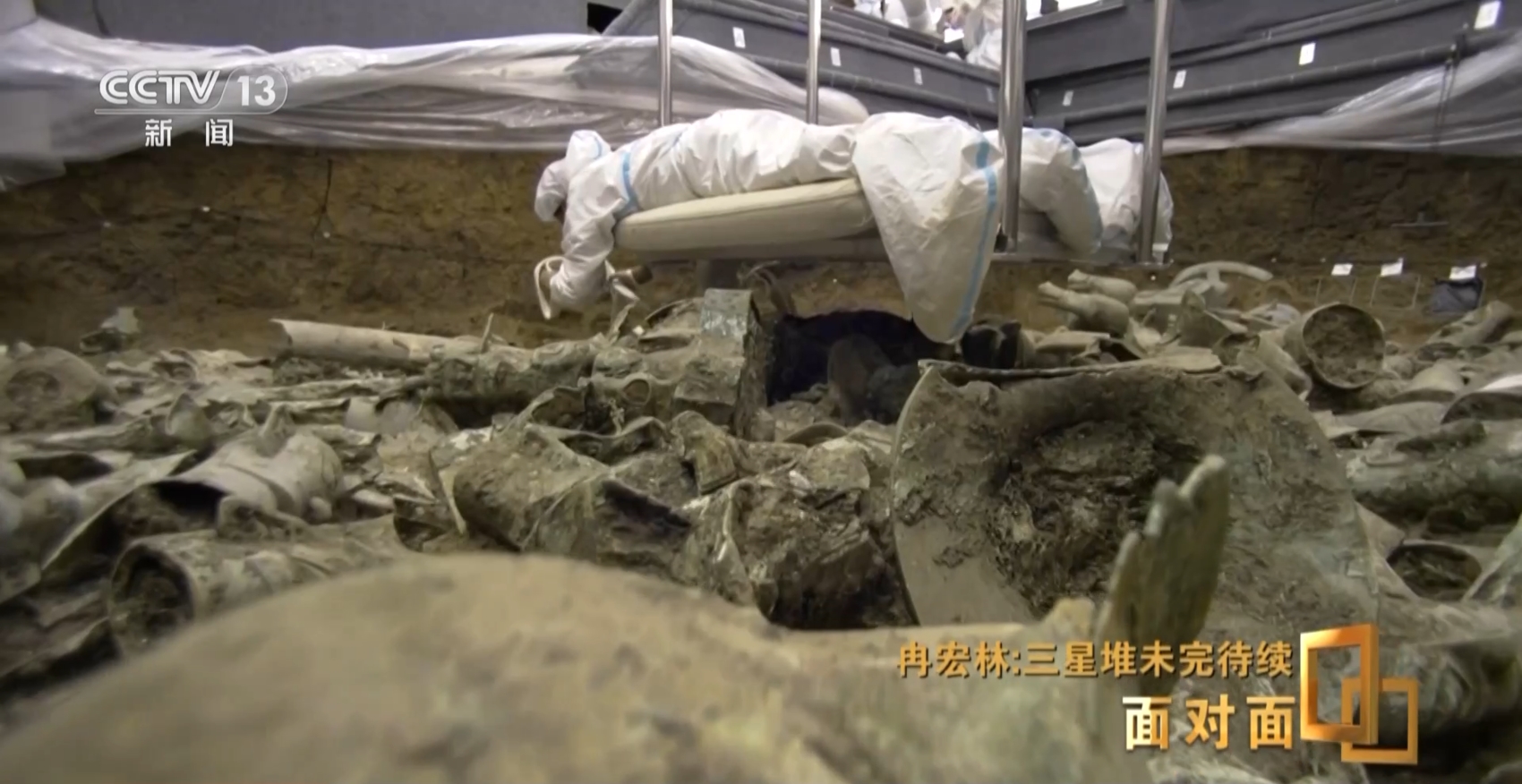

现代化考古发掘大棚、恒温恒湿发掘舱、现场应急保护平台、多功能考古发掘操作系统、包括植物考古、动物考古、环境考古、地质考古、冶金考古等多学科交叉创新研究团队的协同作战,借由媒体的直播,公众得以目睹了一场令人惊艳的考古盛宴。在这次考古发掘中,33岁的冉宏林担任执行领队,负责现场协调指挥。

冉宏林:我们其实在发掘这几个新发现坑之前,我们已经猜到说这几个坑的文物能够互相拼对,所以当看到一件文物断茬的茬口和我们见到的一号坑、二号坑出土的某一件文物,断茬口比较相似,就会想着去证实,所以最后大家都看到了,好几件文物都跨坑拼对起来,所以这个也算是一个边发掘、边揭秘、边证实的一个过程,非常令人感到激动。

破镜重圆的1号神树成为新馆的压轴文物,同样的方式还成就了另外两件大型文物:铜兽驮跪坐人顶尊铜像和铜罍座倒立鸟足顶尊神像。

利用三维扫描和3D模型等科技手段,两件青铜神像成功实现了跨坑拼对,它们同时传达了一个重要的信息,那就是三星堆遗址中从1号到8号坑,都属于同一时代。和这两件青铜神像相比,新馆展出的这件文物平淡无奇,但在冉宏林眼中,它却透露了重要的信息。

冉宏林:在8号坑我们发现那种红烧土块这个非常有意思,我甚至见到红烧土块的时候比见到这些青铜器还让我激动。因为之前关于这几个坑的性质有的认为是祭祀坑,有的认为是祭祀器物掩埋坑,有这种不同的争论,但这个红烧土块一出来之后,我们基本上可以排除它是这种狭义的祭祀坑,因为这个红烧土块是属于建筑的一部分,这个建筑肯定不是普通居住的房子,而是属于祭祀活动相关的建筑,这种建筑在古代国家是非常神圣的,除非国家灭亡,否则自己人是绝对不会把自己的宗庙破坏拿来举行祭祀活动的,所以当8号坑出现有这种红烧土块之后,我觉得跟它一起的这些其他器物肯定不是古蜀人自己为了举行祭祀活动把它们破坏,而是因为某种不可控、无可奈何的一种行为,导致这些宗庙里边的祭祀器物和宗庙本身被破坏,然后他们没办法,就只能挖坑,把它们掩埋起来。

祭祀坑和祭祀器物掩埋坑的区别在于它们对复原历史场景至关重要,因此这一争论存在了很长时间,红烧土块为祭祀器物掩埋坑的说法提供了支持,但大量新文物的出现,也让新的问题变得不容忽视。

冉宏林:因为它和国内其他地方陶器看起来是没有什么太明显的,没有本质上的区别。但是博物馆里边看到这些,大家比较关注的这些器物好像看起来跟国内其他地方不太一样,这是为什么?

三星堆遗址出土的青铜器以介于具象和抽象的人像、神像、半人半身像为造型的主题,这和中原地区商文化的青铜器不同,但和这些“不那么中国”的器物同时出土的,还有大量铜尊、铜罍,这两种器物是商周时期普遍使用的礼器。

不光是外形和装饰花纹高度相似,进一步的分析表明,三星堆遗址出土的青铜器所使用的铸造技术也和同期长江中游、中原一带的青铜铸造技术一脉相承。

冉宏林:就这种铜器这么复杂的制作技术而言,独立两个地方自己产生创造出来,这样两个高度相似的铸造技术还是比较困难,尤其是对于三星堆遗址而言,更早之前是没有什么铜器的,感觉三星堆的铜器是直接从外来的技术影响下突然出现的,这就说明,制作三星堆这批看似独特器物的这套技术也好,甚至是制作者,他们和我们国内的中原地区,长江中游地区以及相关区域的人群是有密切往来的。不是说三星堆是独立的一套东西,是构成一个整体的不同部分,我想是可以去下这个结论的。

迄今为止,方圆12平方千米的三星堆遗址已经考古发掘的只有千分之二,但丰富的文化遗存让人们看到,在大约2000年的时间跨度里,来自黄河流域夏商文明的青铜器铸造技术,礼器制度、用玉传统和可能源于其他文明的雕塑艺术、尚金习俗、黄金冶炼加工技术在这里交融碰撞,孕育出辉煌灿烂的古蜀文明,并最终融入多元一体的中华文明。

冉宏林:目前所掌握的信息还是一个比较粗线条的大轮廓的一些信息,比如说三星堆遗址,我们发现古蜀人有吃水稻、有吃米饭,同时还有一些吃小米这样的一些细节信息,但是这些我们很难把它复原成一幅幅生活的画卷,吃什么、穿什么、用什么,一天从早到晚,他是怎样一个作息,像这样的一个随着时间流动的一个画面,我们目前还很难去呈现出来。

考古的终结目标是通过文化遗存读取信息,回到文明的生成和演化过程中,复原社会的运行和人的生活场景。所以,冉宏林总是不断地告诉人们,三星堆的考古是一部未完待续的连续剧。